|

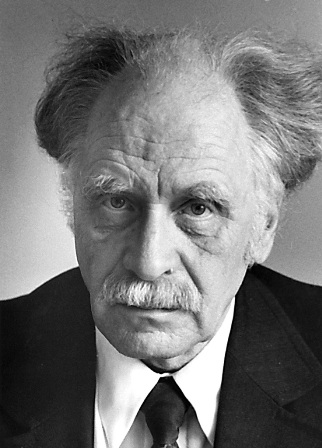

История исследования ионизирующего излучения внеземного происхождения насчитывает немногим более 100 лет. Сам термин «космические лучи» ввёл в начале 1920-х гг. американский физик Роберт Милликен. Но приоритет ОТКРЫТИЯ ЛИВНЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ принадлежит Д.В. Скобельцыну. Он дал современное определение «космических лучей» как высокоэнергичных частиц космического происхождения. К космическим лучам относятся как заряженные, так и нейтральные частицы: атомы различных элементов всей Периодической системы Менделеева, элементарные частицы, такие как нейтроны, электроны, мезоны и другие. Диапазон их энергий простирается более чем на 14–15 порядков величины.

|

|

|

Д.В. Скобельцын в 1927 г. провёл наблюдения треков релятивистских частиц из атмосферы в газовой камере Вильсона, изучая комптоновский эффект. Он определил, что момент этих заряженных частиц превышает 20 МэВ/с, и они, поэтому, не могут являться продуктами распада радиоактивных элементов. В 1929 г. ему удалось показать, что такие частицы часто появляются группами по несколько частиц. Это явление стало ПЕРВЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЛИВНЕЙ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ. Одновременно с исследованием космических лучей Д.В. Скобельцын занимался и ядерной физикой.

|

|

«Научное и практическое значение проблем, связанных с вопросами изучения атомного ядра и радиоактивности, не только огромно, но и актуально. В МГУ такая кафедра отсутствует по причине невозможности укомплектовать её специалистами. Переезд в Москву Физического института АН позволит МГУ привлечь на факультет крупных специалистов по данному вопросу (чл.-корр. Д.В. Скобельцина, профессоров И.М. Франка и С.Н. Вернова) и включить их в состав кафедры. Деканат физического факультета просит поставить перед ВКВШ вопрос об организации в системе МГУ на физическом факультете новой кафедры атомного ядра и радиоактивности».

(Из докладной записки декана физического факультета А.С. Предводителева

ректору А.С. Бутягину от 31 января 1940 г.)

|

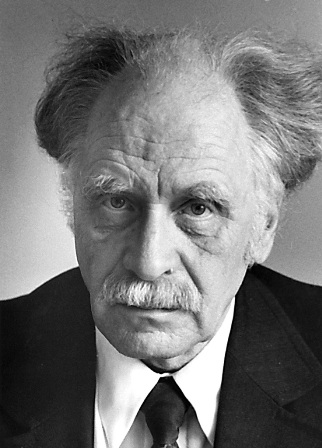

На следующую ступеньку, в буквальном смысле, поднялся С.Н. Вернов, ученик Д.В. Скобельцина. Идея изучать природу космических лучей в их природной среде – верхней стратосфере – была вполне логична. С.Н. Вернов придумал и способ подняться на высоту более 10 км – «самолёт + радиозонд, регистрирующий космические лучи». Пробный эксперимент состоялся в 1934 г., данные передавались по радио. После этого шары-зонды летали самостоятельно.

|

|

С.Н. Вернов

|

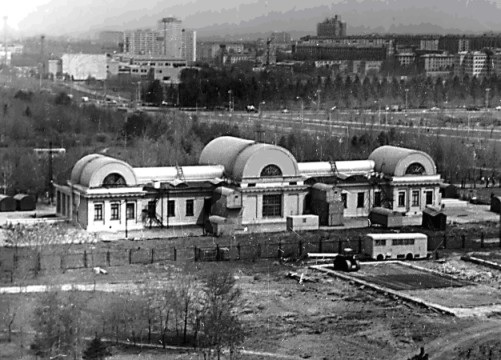

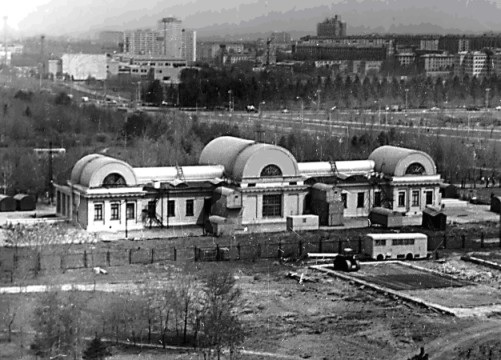

Корпус НИИЯФ на Ленинских горах, построенный для изучения космических лучей – широких атмосферных ливней (1955–1957)

|

По инициативе Д.В. Скобельцина и С.Н. Вернова в 1947 г. была организована сеть наземных станций с ионизационными камерами, непрерывно регистрирующих космические лучи. Сотрудники НИИЯФ Ю.Г. Шафер, Н.Л. Григоров и А.С. Муратов разработали, а завод «Физприбор» изготовил 9 ионизационных камер. За эту работу они были удостоены Государственной премии СССР 1950 г.

|

|

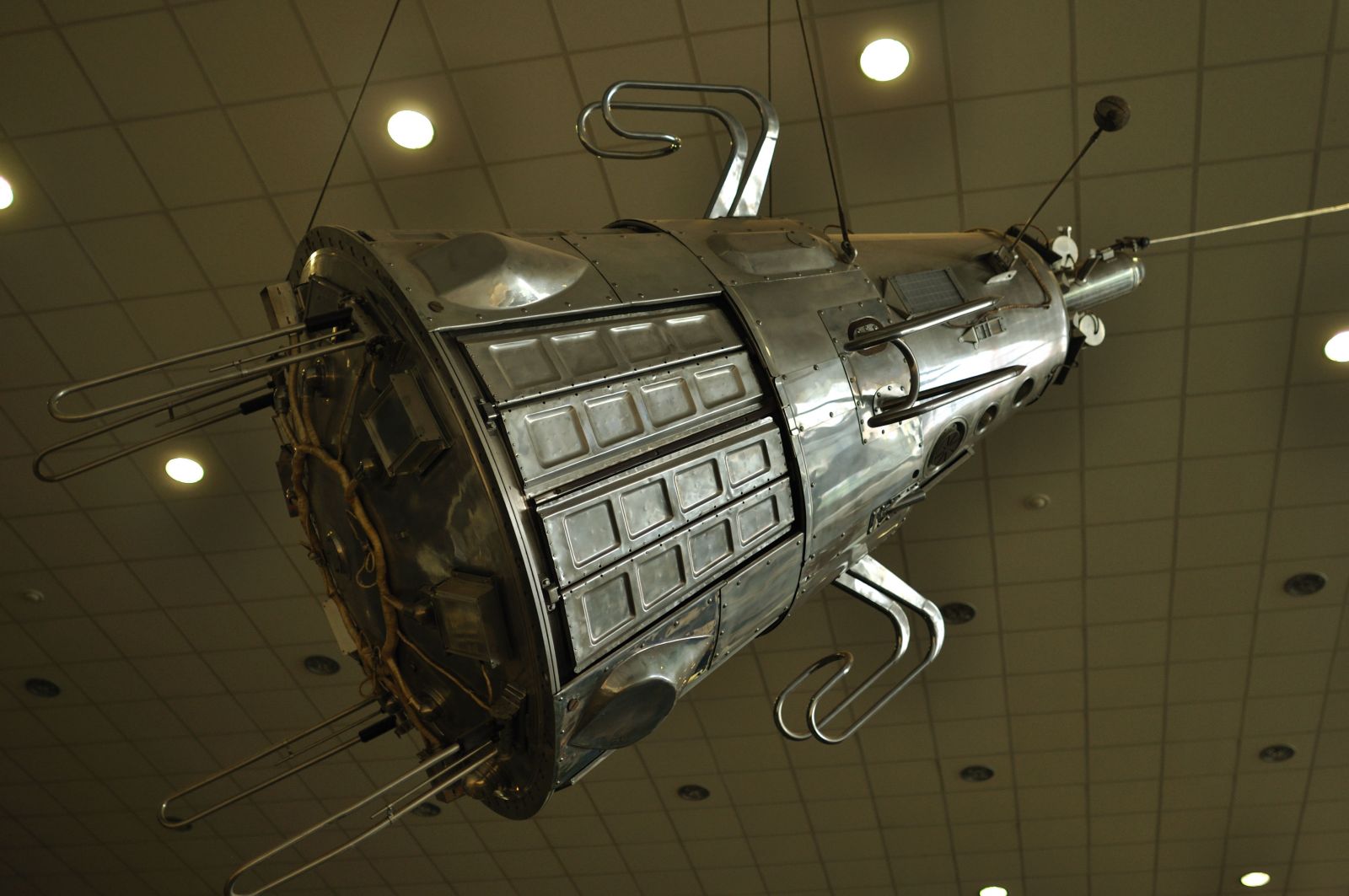

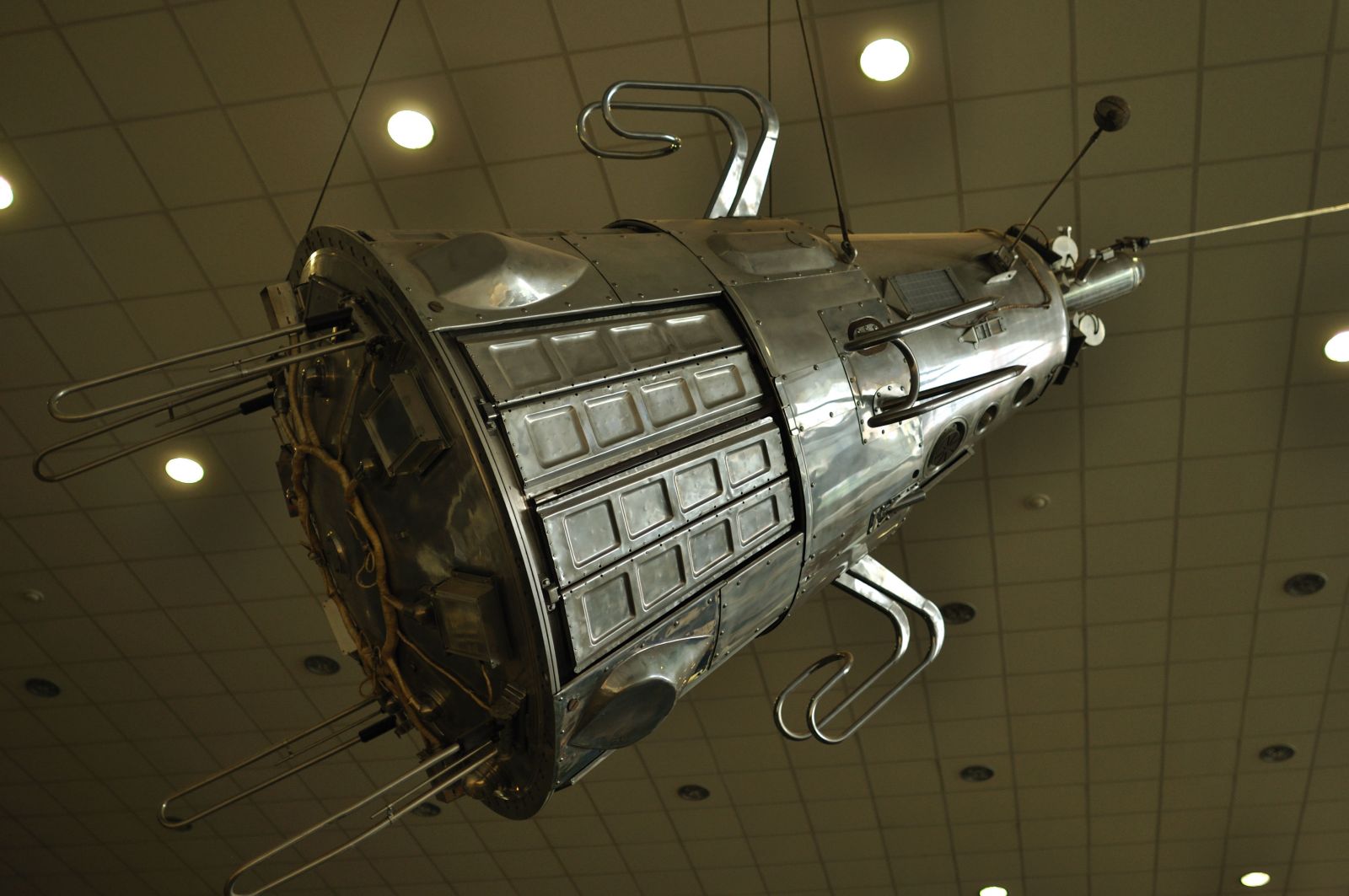

15 мая 1958 г. на околоземную орбиту был выведен третий искусственный спутник.

На его борту был установлен малогабаритный прибор, созданный группой учёных НИИЯФ. Детектор позволил установить наличие двух пространственно-разделённых областей в околоземном пространстве — внешнего электронного пояса, заполненного электронами с энергией ~100 кэВ и выше, и внутреннего, протонного. Энергия протонов внутреннего пояса была существенно выше (~100 МэВ), чем электронов во внешнем.

Так были открыты радиационные пояса Земли.

Радиационные пояса представляют собой гигантские магнитные ловушки, заполненные заряженными частицами, и могут угрожать безопасности, как космических аппаратов, так и пилотируемых космических полётов.

|

С этих пор сотрудники Московского университета добились выдающихся успехов в исследовании экстремальных физических явлений в атмосфере Земли, в ближнем космосе и во Вселенной. Им принадлежат важнейшие открытия фундаментальной космической физики и астрофизики, созданы новые методы исследования галактического и межгалактического пространства.

|

В первую очередь среди исследователей космического излучения выделяются имена учёных физического факультета, Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В.Скобельцина: Н.Н. Калмыкова, В.М. Липунова, Ю.И. Логачёва, М.И. Панасюка, Ю.А. Фомина, Б.А. Хренова, Г.Б. Христиансена.

С конца 1950-х гг. учёные МГУ провели более 450 экспериментов на космических аппаратах, и большая их часть касалась изучения космической радиации и космических лучей, часть экспериментов проводилась в области рентгеновской и гамма-астрономии. Приборы МГУ обеспечивают контроль радиационной обстановки на всех пилотируемых космических кораблях от гагаринского «Востока» до Международной космической станции.

С 2005 г. особое место в космических исследованиях Московского университета занимает обширная программа университетских спутников: «Университетский–Татьяна» (2005), «Университетский–Татьяна–2» (2009), «Youthsat» (2011), «Вернов» (2014), «Нуклон» (2014), «Ломоносов» (2016).

|

|

Программа исследований включала эксперименты по изучению:

-

радиационной обстановки вблизи Земли;

-

космических лучей;

-

ультрафиолетового фонового излучения ночной атмосферы и полярных сияний;

-

вариаций магнитного поля Земли;

-

радиационной стойкости бортовой электроники.

|

Первый научно-образовательный спутник «Университетский–Татьяна» запущен 20 января 2005 г. в 6 часов 16 сек утра с космодрома Плесецк ракетой «Космос-ЗМ». Масса спутника — около 30 кг. Высота круговой орбиты — 970 км при наклонении 83o. Расчётный срок активного существования — более 1 года.

Комплекс аппаратуры:

-

детектор ультрафиолетового излучения, измеряющий фоновое свечение ночной атмосферы и свечение полярных сияний в авроральной области во время магнитных бурь;

-

магнитометр, измеряющий магнитное поле Земли;

-

датчик цифровых сбоев микросхем для выявления влияния изменений радиационной обстановки в космосе на функционирование современной электроники спутниковой аппаратуры.

|

Первая научная информация была получена на четвёртом витке.

<< Спутник «Ломоносов» — SkyLab Московского университета

|