Студенческие строительные отряды

СТУДЕНЧЕСКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОТРЯДАМ.

|

«Утро! Утро начинается с рассвета.

Здравствуй! Здравствуй, необъятная страна. У студентов есть своя планета, – Это… это… это целина!» |

«Бери больше, кидай дальше,

отдыхай, пока летит»

Стройотрядовский фольклор

|

|

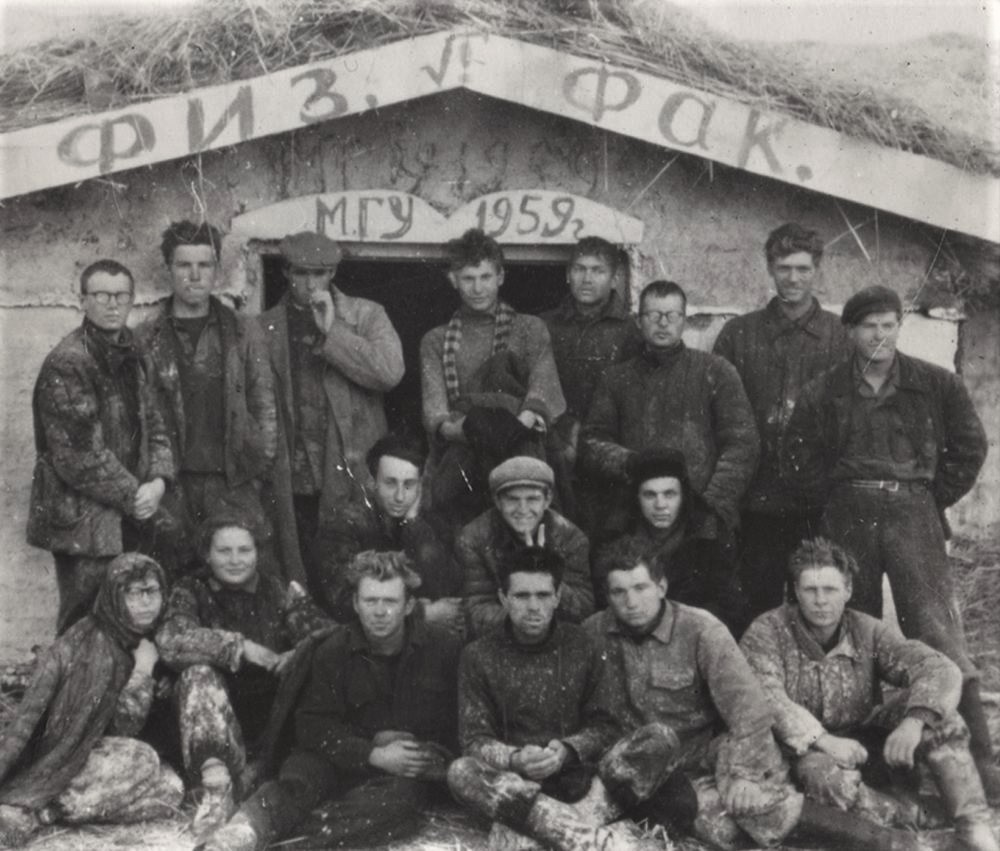

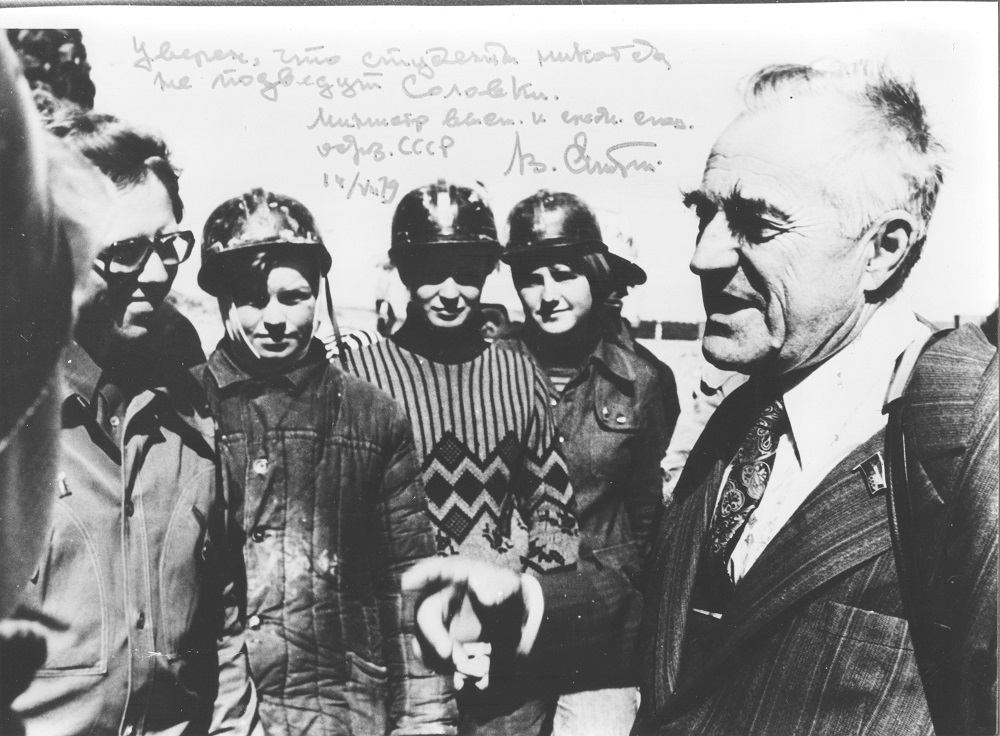

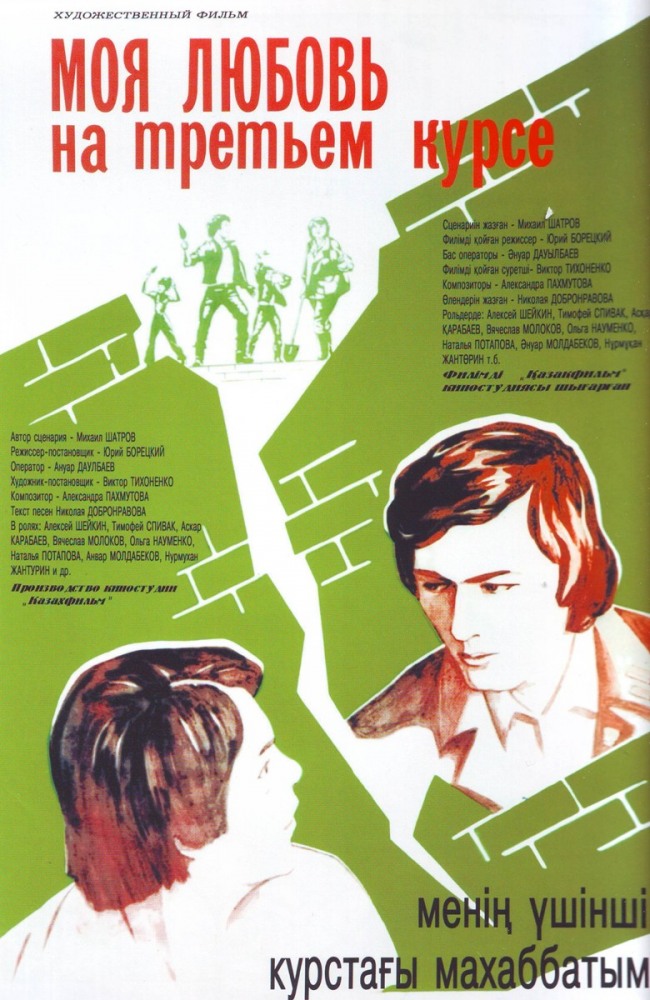

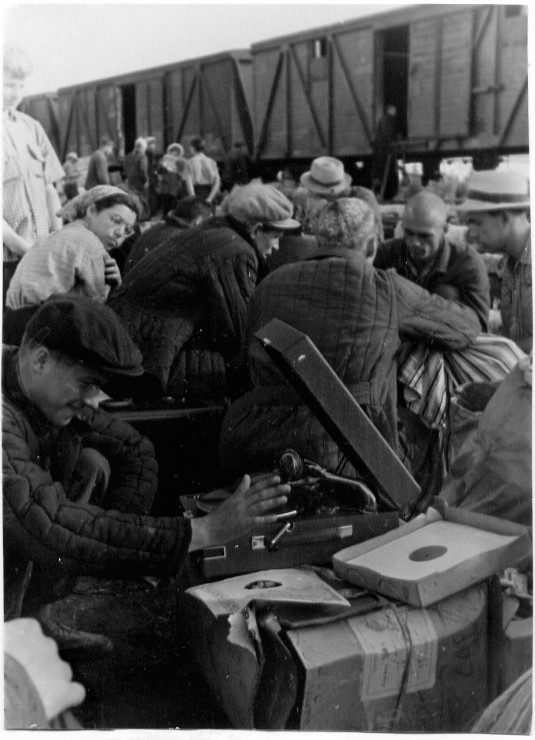

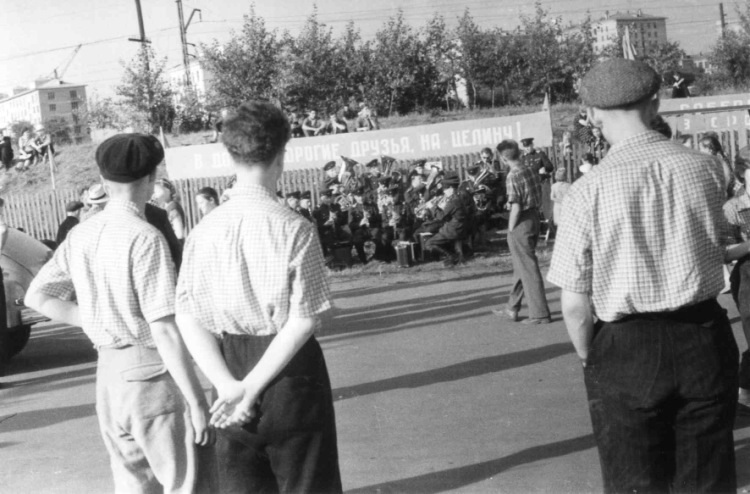

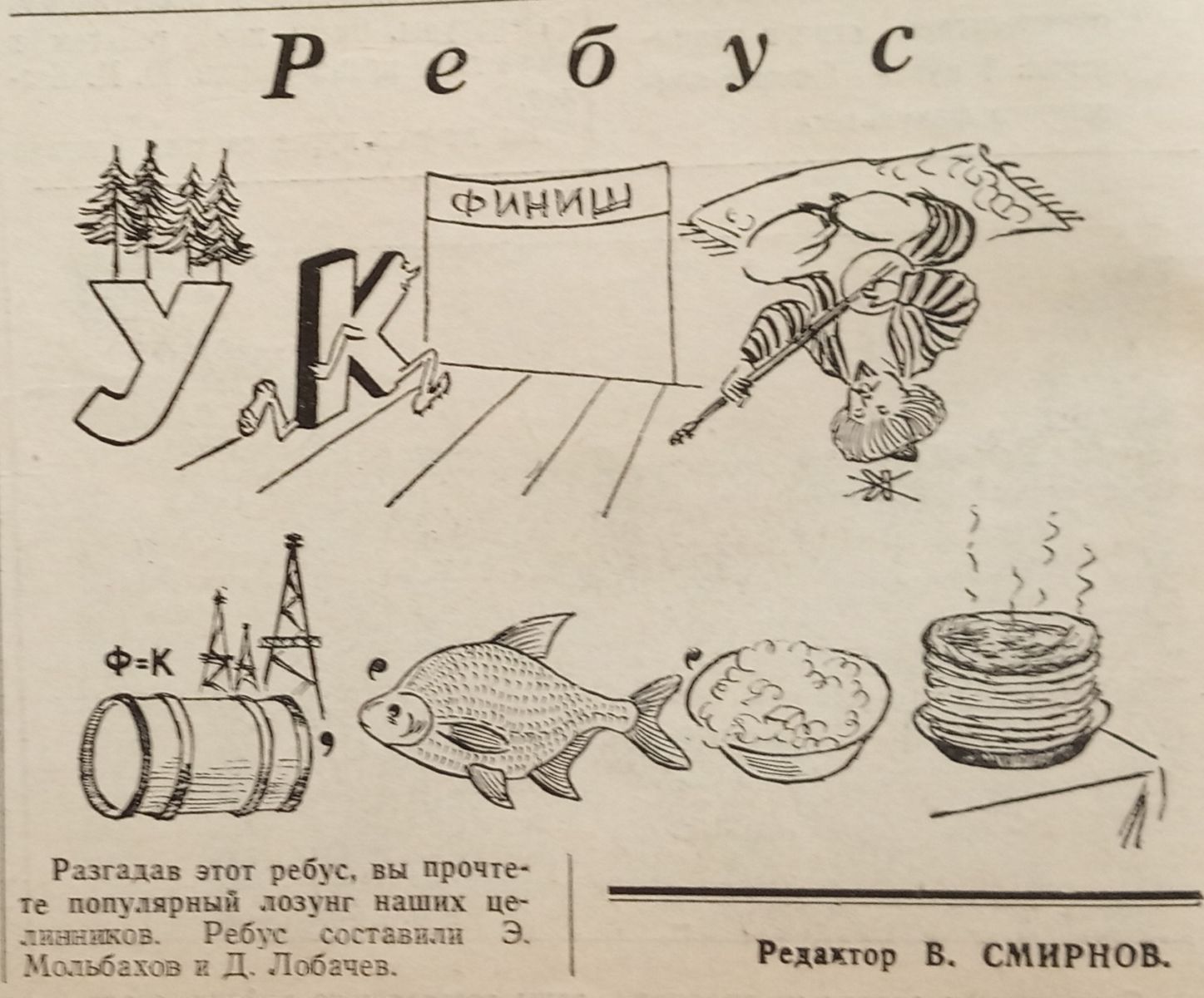

Придумали и воплотили в жизнь эту совершенно новую форму организации вузовского трудового летнего семестра в 1959 г. СТУДЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ. Трудовую и общественно-политическую школу в ССО в 1959–1990 гг. прошли более 14,5 млн человек. Использование студенческой рабочей силы в период летних каникул уходит корнями в начало 1920-х гг., когда пришедшая в вузы рабочая и крестьянская молодёжь стремилась оказать стране посильную помощь в строительстве новой жизни. Эта деятельность контролировалась народными комиссариатами труда и просвещения (позже — министерствами) и не имела отношения к поиску нуждающимися студентами дополнительного заработка к стипендии. Наибольшей популярностью для пополнения кошелька пользовалась в те времена ночная работа истопником, позволявшая днём ходить на лекции, а ночами в тепле готовится к ним. В масштабах страны молодёжь привлекалась к строительству первой линии московского метро, работала на субботниках, разгружала вагоны, привозившие в город хлеб. Чаще всего труд на благо государства был необходим в колхозной деревне. Студенты МГУ выезжали в Зарайский, Можайский, Серпуховский и другие районы Подмосковья: убирали картофель, рубили и вывозили капусту, участвовали в посевной. Позже эта добровольно-принудительная форма помощи стала называться «на картошку» и «сошла на нет» в начале 1990-х годов. Ситуация с организацией летнего трудового семестра в корне изменилась, когда в марте 1954 г. ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель». В эту эпопею была вовлечена вся страна. Освоение целинных земель курировал Л.И. Брежнев, в скором будущем генеральный секретарь ЦК КПСС. В первые годы после постановления на целину было направлено около 1 млн добровольцев; освоено почти 19 млн га, из которых более 8 млн пришлось на северные области Казахской ССР. Сотрудники биолого-почвенного и географического факультетов МГУ участвовали в землеустроительных работах на территории новых совхозов, организуемых на целинных землях Северо-Казахстанской, Кустанайской, Павлодарской областей. 600 тыс. га было обследовано только за первый целинный год: каждый совхоз получил почвенные и агропроизводственные карты, необходимые для использования земель. Накануне: Целина–1958

В числе многих на целине активно трудились студенты физического факультета МГУ. В 1958 г. 400 физиков под руководством секретаря факультетского бюро ВЛКСМ В.Д. Письменного занимались уборкой урожая в совхозе «Ждановский», другой отряд в 150 человек под руководством С.Ф. Литвиненко работал в «Молодогвардейском» (Северо-Казахстанская область). Хозяйство «Ждановский» удостоилось упоминания в книге Л.И. Брежнева «Целина» (1978): «Не однажды мне доводилось бывать в совхозе “Ждановский” Северо-Казахстанской области, встречаться с его директором Марком Павловичем Николенко. Когда ветеран ушел на пенсию, хозяйством стал руководить его сын — Владимир Маркович Николенко». В «Ждановском» (с 1989 г. – «Золотая нива») ребята жили на громадном зерноскладе. Проведя определённую аналитическую работу с учётом хороших видов на урожай, В.Д. Письменный организовал силами отряда строительство землянок и первых студенческих домов на случай выселения с зерносклада. Расчёты подтвердились, и студенты остались до октября, помогая хозяйствам собрать зерно. Кроме того, руководители отрядов инициировали ремонт заброшенных комбайнов и освоение студентами азов управления сельхозтехникой. На ближайшей отчётно-выборной комсомольской конференции факультета (17 ноября 1958 г.) В.Д. Письменный предложил новую схему: на следующий год в Казахстан ехать должен не сельхозотряд, а специализированный, строительный. Жильё для новосёлов, приехавших сюда из разных уголков страны, является одной из основных проблем. Строить зимой не позволяют природные условия, а летом всё местное население совхозов занято на полевых работах. Целина — это не только пашня: это дома, школы, больницы, детсады, ясли, клубы, новые дороги, мосты, аэродромы, животноводческие постройки, элеваторы, склады, заводы. Стройка, а не уборка, — вот фронт работ, который приезжающие летом студенты могут закрыть.

В течение 1958/1959 уч. г. была проведена большая подготовительная работа: заключены договоры с совхозами, организовано обучение студентов рабочим профессиям, создан штаб отряда.

Первый строительный отряд построил 12 жилых домов, телятник, два птичника и крольчатник. А первая улица в «Булаевском», названная «Университетской», состояла из 20 домов (1960). Дома строили из самана, фермы — из бутового камня.

«ТРИ КИТА» ССО

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – ЗАРАБОТОК

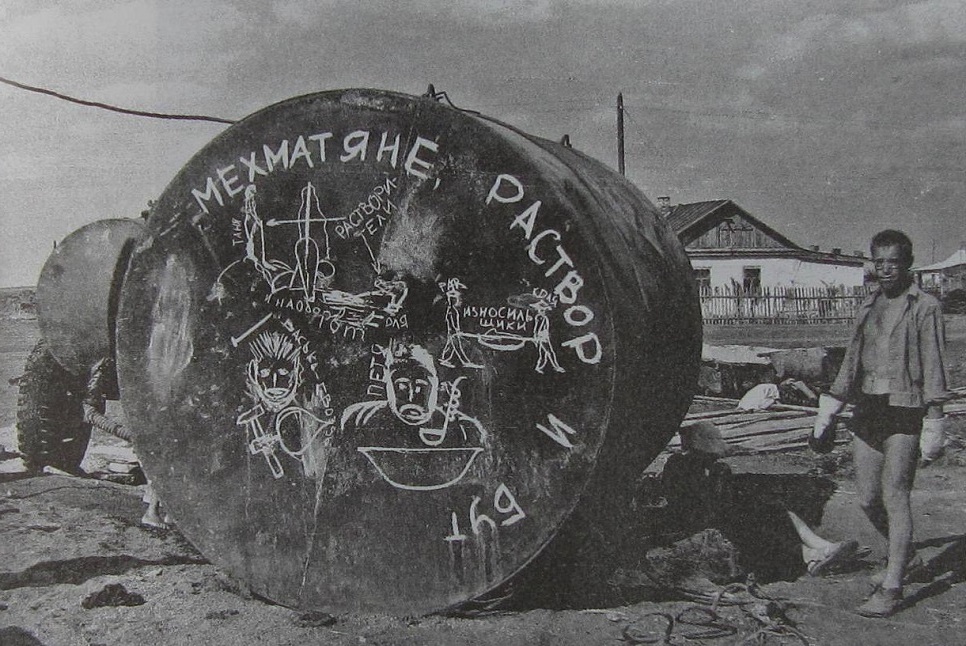

Всей экономикой строительных отрядов распоряжались штабы. Штабисты хорошо знали строительство, снабжение, хитрые банковские операции. Студентам доверяли миллионы рублей и тысячи тонн строительных материалов. Целина давала возможность руководить производством, работать с людьми. В отряде студент-мастер был самостоятельным руководителем: сам организовывал работу, выписывал и закрывал наряды, отвечал перед заказчиком за качество выполненных работ. Первоначально исповедовался «принцип коммуны»: все заработанные деньги шли в общий котёл и по приезде в Москву делились по числу отработанных дней. В следующие заезды решили, что исходить надо всё же из трудового участия каждого конкретного человека. Заработок измеряли в разных эквивалентах — в хороших костюмах, посещениях выставок в музеях страны, поездках на море; студенты механико-математического факультета рассчитали, что могут купить сразу 500 знаменитых «Сборников задач и упражнений по математическому анализу» под редакцией Б.П. Демидовича.

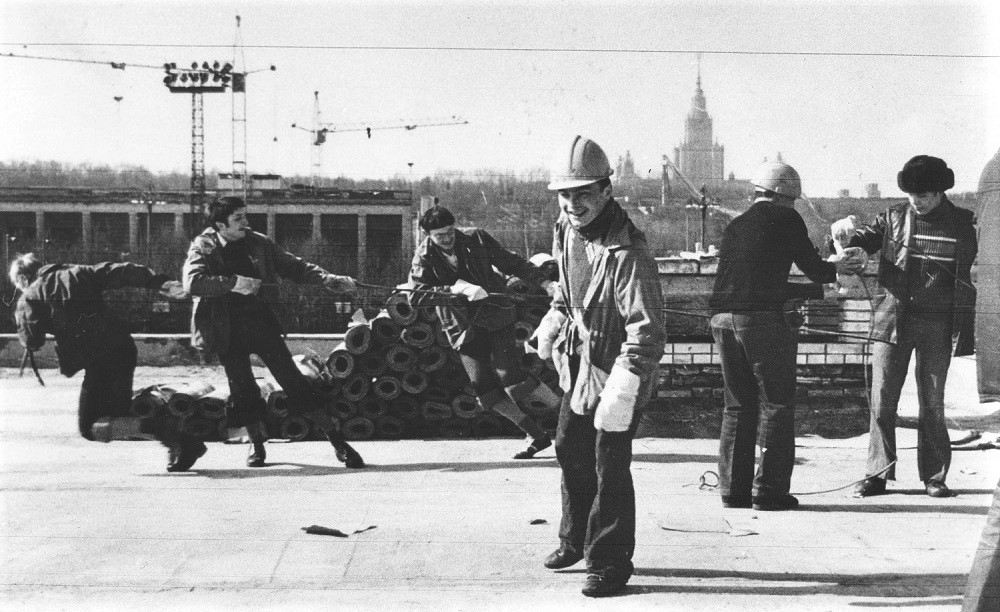

В 1960 г. студенческий отряд МГУ включал уже 520 человек — физиков, химиков, биологов, журналистов и философов. В 1961–1962 гг. к движению присоединились другие московские вузы: МАИ, МЭИ, МИИТ, МИСИС, МВТУ имени Н.Э. Баумана; появились ленинградцы и киевляне. Были созданы специализированные профессиональные отряды: медицинские, инженерные, финансовые, транспортные, педагогические… Мосты строили будущие мостовики, дороги — дорожники, проекты зданий и школ разрабатывали студенты строительных и архитектурных институтов.

Слово «целина» утратило узко-географический смысл — так стали называть все районы, где работала студенческая молодёжь. В колхозных посёлках появились улицы «Университетская», «Молодёжная», «Студенческая», «Историческая»…

ССО — это не только труд

Это огромная культурно-просветительная сила: лекции и выступления студенческих агитбригад в сельских клубах и на строительных площадках, лагеря спутники для детей, помощь сельским школам, укрепление сельских библиотек, передача им собранных студенческих книг, проведение на местах военно-патриотической работы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Романтический, инициативный, отмеченный огромным патриотизмом и энтузиазмом период деятельности студенческих строительных отрядов окончился к концу 1960-х гг. Последующие годы связаны с усилением регламентации и централизации со стороны властей. Каждый студент должен был пройти школу ССО, всё было запланировано и утверждено на годы вперед. В 1983 г. в составе Всесоюзного ССО числилось максимальное количество бойцов — более 860 тыс., после чего началось резкое падение численности.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-

«Первый студенческий строительный отряд физического факультета МГУ». Воспоминания о поездке в первый студенческий строительный отряд, совхоз Ждановский, Северо-Казахстанская область (июль-сентябрь 1959 г.)

-

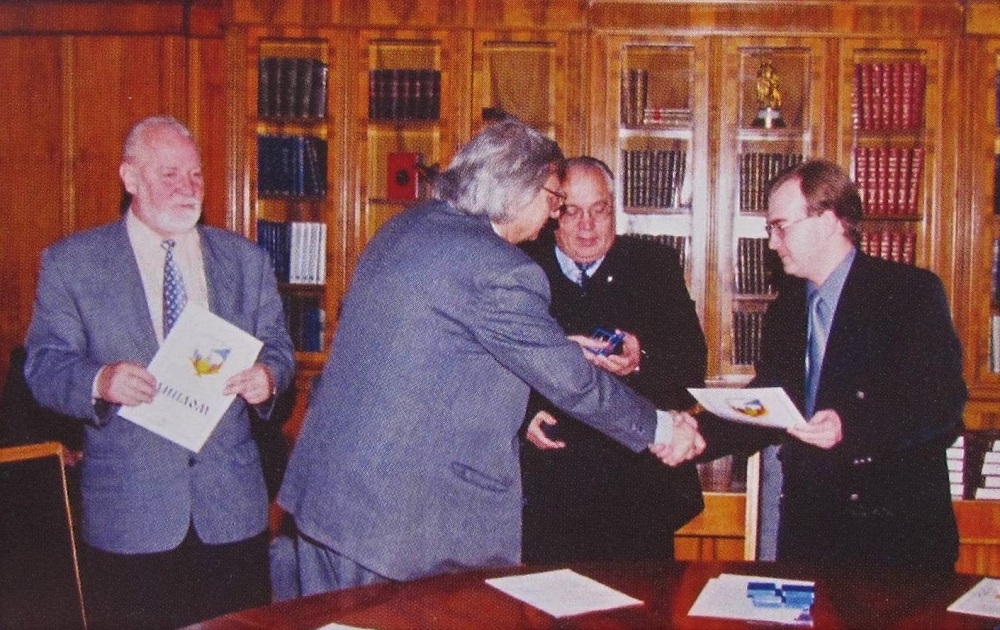

«Мы трудились!» К 50-летию ССО

-

Целина-1958. Фотоархив курса физфака 1963 г. выпуска

-

Книга «50 лет ССО». М., 2009.

Опубликовано 25 октября 2019 года