ЭС: К.П.Победоносцев

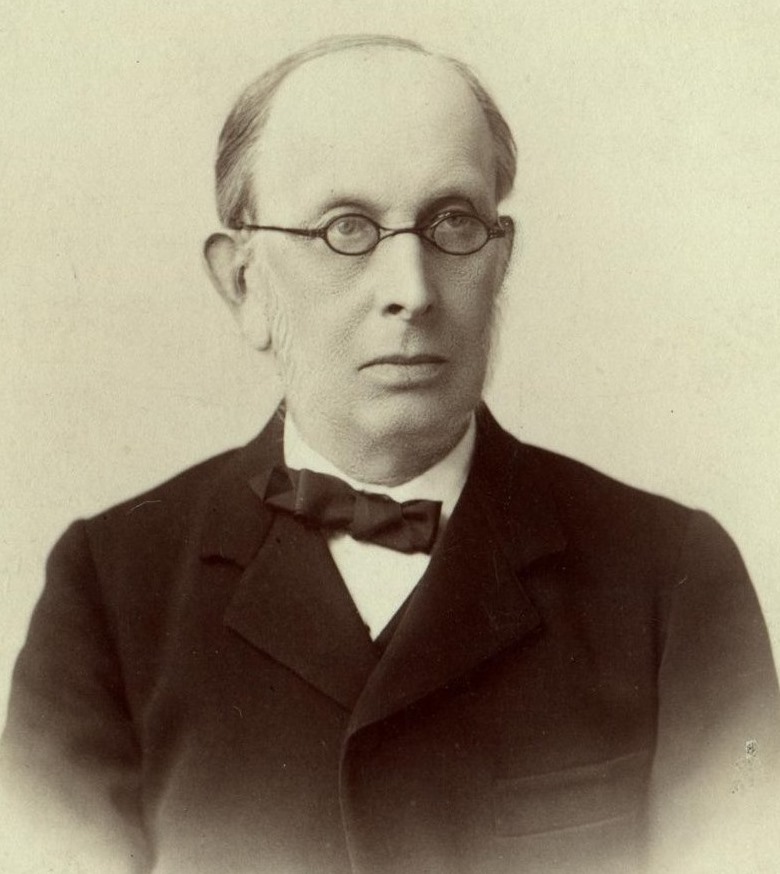

ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (18(30).11.1827, Москва – 10(23).03.1907, Санкт-Петербург), правовед, государственный и церковный деятель.

ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ (18(30).11.1827, Москва – 10(23).03.1907, Санкт-Петербург), правовед, государственный и церковный деятель.

Окончил Императорское училище правоведения (1846). Магистр (1859, «К реформе гражданского судопроизводства»). Доктор гражданского права (1868, учебник «Курс гражданского права. Ч. 1»).

Профессор кафедры гражданских законов, общих, особенных и местных/гражданского права и гражданского судоустройства и судопроизводства юридического факультета (1860–1865).

В Московском университете. После окончания Училища начал работу в 8-м московском департаменте Правительствующего сената, занимавшегося судебными спорами по гражданским делам.

«По природе нисколько не честолюбивый, я ничего не искал, никуда не просился, довольный тем, что у меня было и своей работою, … но не отказывался, когда был в силах, ни от какой работы, и ни от какого служебного поручения. В 50-х гг. Московский университет, оскудев профессорами юристами, обратился ко мне <в связи с тем, что исправлявший должность адъюнкта по кафедре гражданских законов В.Н. Никольский отправлялся в заграничную командировку>, и я не отказался, оставаясь на службе в сенате, читать там лекции, по 8 часов в неделю, в течение 5 лет».

В 1861 г. был приглашён преподавать юридические науки (законоведение, русское государственное право, гражданское право) наследнику престола вел. князю Николаю Александровичу и другим членам императорской фамилии. Он рекомендовал своим ученикам для прочтения книги университетских учёных, в том числе «Россия и Сербия» Н.А. Попова, «Остзейский вопрос» М.П. Погодина.

Новые обязанности не оставляли места для преподавания, и в 1865 г. К.П. Победоносцев обратился к ректору С.И. Баршеву:

«Милостивый государь Сергий Иванович! Приняв на себя в 1859 г. обязанность преподавать гражданское право и судопроизводство студентам юридического факультета в Московском университете, и потом, по возвращении из-за границы проф. Никольского, ограничившись преподаванием одного судопроизводства гражданского, я за долг себе поставлял и вменял в честь по мере сил и возможности отправлять сию обязанность к пользе слушателей. Между тем, занятия мои по сенатской службе расширялись и увеличились до того, что последние два года я уже с большим трудом и усилиями, не без ущерба здоровью, продолжал преподавание, от которого, и по собственному моему усердию к пользе М[осковского] у[ниверситета], не легко было мне отказаться. Ныне же сенатские мои занятия ещё более усилились и здоровье ослабло до того, что я, даже с прискорбием сердечным, вижу решительную невозможность согласить с сими занятиями обязанность преподавателя, почему и вынужден лишить себя удовольствия и чести продолжать преподавание. Извещая о сём Ваше Превосходительство, долгом почитаю присовокупить, что если бы впоследствии состояние дел моих и здоровье позволили бы мне возобновить преподавание, а М[осковскому] у[ниверситету] понадобились бы мои услуги, то я в полной готовности предоставлю себя в его распоряжение. Вместе с тем покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, заявить университетскому Совету просьбу мою, чтобы, в уважение 6-ти-летних трудов моих на службе университету, мне было дозволено, на будущее время, пользоваться в университетской библиотеке книгами и журналами на том же основании, как я доныне пользовался» (из письма к. ректору С.И. Баршеву, 1 июня 1865 г.).

Почётный член Московского университета (1865).

«Старинная и близкая связь с самого рождения соединяет меня с Московским университетом, в котором отец мой в течение 35 лет занимал профессорскую кафедру, и потому, с тех пор как себя помню, окружён я был именами и событиями и преданиями университетской жизни. Связь эта ещё укрепилась и стала для меня ещё ощутительнее с тех пор, как я неожиданно призван был на служение Московскому университету в качестве преподавателя. Не дозволяя себе судить высоко о пользе, которую мечтал по мере сил и способностей принесть университету своим преподаванием, я радуюсь, что усердие моё к сему делу не осталось незамеченным, о чем свидетельствует мне нынешнее лестное постановление университетское. Поистине вменяю себе в великую честь считаться сочленом университетского сословия и всеми мерами стараться буду, чтобы, сколь можно, почётное мое звание оправдалось на самом деле».

Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов история России, история русского права, гражданское право (семейное, наследственное, завещательное), вотчинное право.

Автор учебника «Курс гражданского права. В 3-х ч.» (1868, 1871, 1880), ставшего первым самостоятельным и детальным сводом действующего русского права, его истории и связи с практическим приложением.

Государственная деятельность. Член Государственного совета (1872–1907). После убийства императора Александра II (13 марта 1881 г.) выступал с острой критикой реформ 1860–1870-х гг., предложив свою идеологию. Участвовал в создании для борьбы с революционным террором тайной монархической организации «Священная дружина» (1881–1883). Сыграл решающую роль в появлении манифеста Александра III от 29 апреля 1881 г. «О незыблемости самодержавия», в котором отвергались попытки ввести в России элементы представительного правления.

Церковная деятельность. Обер-прокурор Священного правительствующего синода (1880–1905). Проводил реформу церковно-приходского образования, направленную на восстановление особого внутреннего уклада этих школ, усвоение учениками начал веры и нравственности, верности царю и отечеству. Выступал против реформы церковного управления, расширения веротерпимости, созыва поместного Собора; стремился искоренить «инославные» конфессии в западных областях Российской империи (католицизм, протестантизм, армяно-григорианство). Активизировал церковную печать.

Государственные награды: ордена – св. Андрея Первозванного (1898), св. Александра Невского (1883), Белого орла (1875), св. Владимира (I ст. – 1896, II ст. – 1870), св. Анны (I ст. – 1866, II ст. – 1861), св. Станислава (I ст. – 1864, II ст. – 1856).

Награды иностранных государств: ордена – Звезды Румынии/Ordinul Steaua României (Королевство Румыния, I ст. – 1899), св. Александра/Орден «Свети Александър» (Княжество Болгария, I ст. – 1896), св. Саввы/Орден светог Саве (Королевство Сербия, I ст. – 1890), Князя Даниила I/Орден Књаза Данила I (Княжество Черногория, I ст. – 1882).

Литература: Томсинов В.А. К.П.Победоносцев // История юридического факультета в 3-х т. Т. 3. 82–105; Автобиография К.П.Победоносцева. Азбука веры.

Прекрасный курс гражданского судопроизводства, ясный, сжатый, точный и поучительный читал нам тогдашний обер-прокурор 8-го департамента Сената – Константин Петрович Победоносцев.