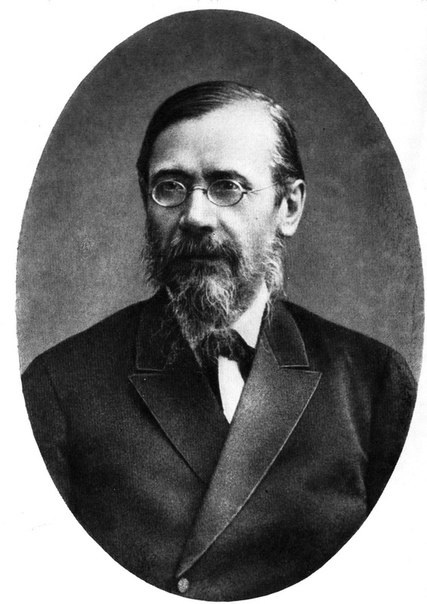

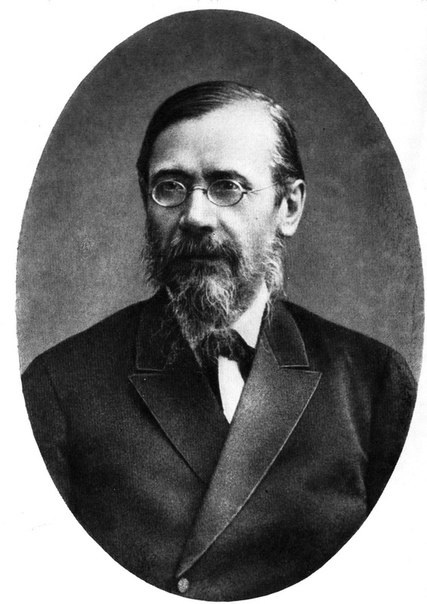

КЛЮЧЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ (16(28).01.1841, с. Воскресенское Пензенской губ. – 12(25).05.1911, Москва), историк.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1865). Магистр русской истории (1872, «Древнерусские жития святых как исторический источник»). Доктор русской истории (1882, «Боярская дума Древней Руси»).

Академик историко-филологического отделения (история и древности русские) Санкт-Петербургской АН (1900, член-корреспондент с 1889).

Декан (1887–1889); ординарный профессор кафедры истории русской (1885–1911), экстраординарный профессор (1883) историко-филологического факультета.

Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов история управления и социальный строй Московского государства XV–XVII вв., история культуры России.

Главным научным трудом учёного стал «Курс русской истории. В 4-х ч.» (1904–1910). Определяющим фактором истории он считал колонизацию обширных пространств русским народом. В зависимости от основных потоков колонизации выделил четыре исторических периода: Днепровская Русь – основой экономики в ней была торговля, а всё управление сосредоточилось в нескольких крупных городах (завершился в XIII в.); Верхневолжская Русь – государственная власть перешла к князю, а главным экономическим фактором стало земледелие (середина XV – начало XVII вв.); Великая Русь – государством управляли царь и боярская дума (XIII – середина XV вв.); Императорская Россия – правящим сословием в ней стали дворяне, а экономика развивалась за счёт земледелия, работы заводов и фабрик (начало XVII вв. – наст. вр.). До него историки делили историю России на три периода, связанных с укреплением государственной власти: время феодальной раздробленности, эпоха объединения княжеств в Московское государство и Российская империя, начиная с правления Петра I.

В.О. Ключевский пользовался славой блестящего лектора. Среди его учеников:

М.М. Богословский,

С.В.Бахрушин,

Ю.В. Готье,

А.А. Кизеветтер,

М.К. Любавский,

П.Н. Милюков,

М.Н. Покровский,

А.И. Яковлев. Известно, однако, что в 1894 г. ему на лекции была устроена обструкция радикально настроенными студентами, неодобрившими выход его брошюры с речью памяти Александра III. Зачинщики были арестованы. В ответ студенты устроили сходку в химической лаборатории старого университетского корпуса, после которой полиция арестовала и выслала из Москвы 47 человек. В урегулировании конфликта на стороне студентов выступал

В.И. Герье, которому удалось добиться пересмотра решения о высылке студентов.

В.О. Ключевскому было поручено составление программы для написания истории Московского университета за истекшие 150 лет. В «Наброске речи к 150-летию Московского университета» он писал:

«В это 50-летие [после 1855 г.] десятки тысяч студентов вышли из университета и, расходясь по городам и усадьбам отечества, будили местные силы духовными интересами и знаниями, вынесенными из университета. Это был с каждым годом нараставший всесословный резерв русского просвещения, вербовавшийся из различных общественных состояний».

Председатель Общества истории и древностей российских (1893–1906).

Заслуженный профессор Московского университета (1897). Почётный член Московского университета (1911).

Государственные награды: орден св. Станислава (I ст. – 1894).

Основные труды: «Древнерусские жития святых как исторический источник» (1871), «Боярская дума древней Руси» (1882), «Добрые люди древней Руси» (1892), «Воспоминания о студенческой жизни» (1899), учебники и учебные пособия «Древняя русская история. Курс лекций» (1884), «Древняя русская история: от начала Руси до Смутного времени. Лекции» (1884), «История сословий в России. Лекции» (1887), «Краткое пособие по русской истории» (1899).

Память. Московская городская дума постановила учредить две стипендии имени В.О. Ключевского для студентов историко-филологического факультета Московского университета и для студентов Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1911).

Музей В.О. Ключевского открыт в Пензе, в доме, где будущий историк провёл детские и юношеские годы (1991, ул.Ключевского, д. 66).

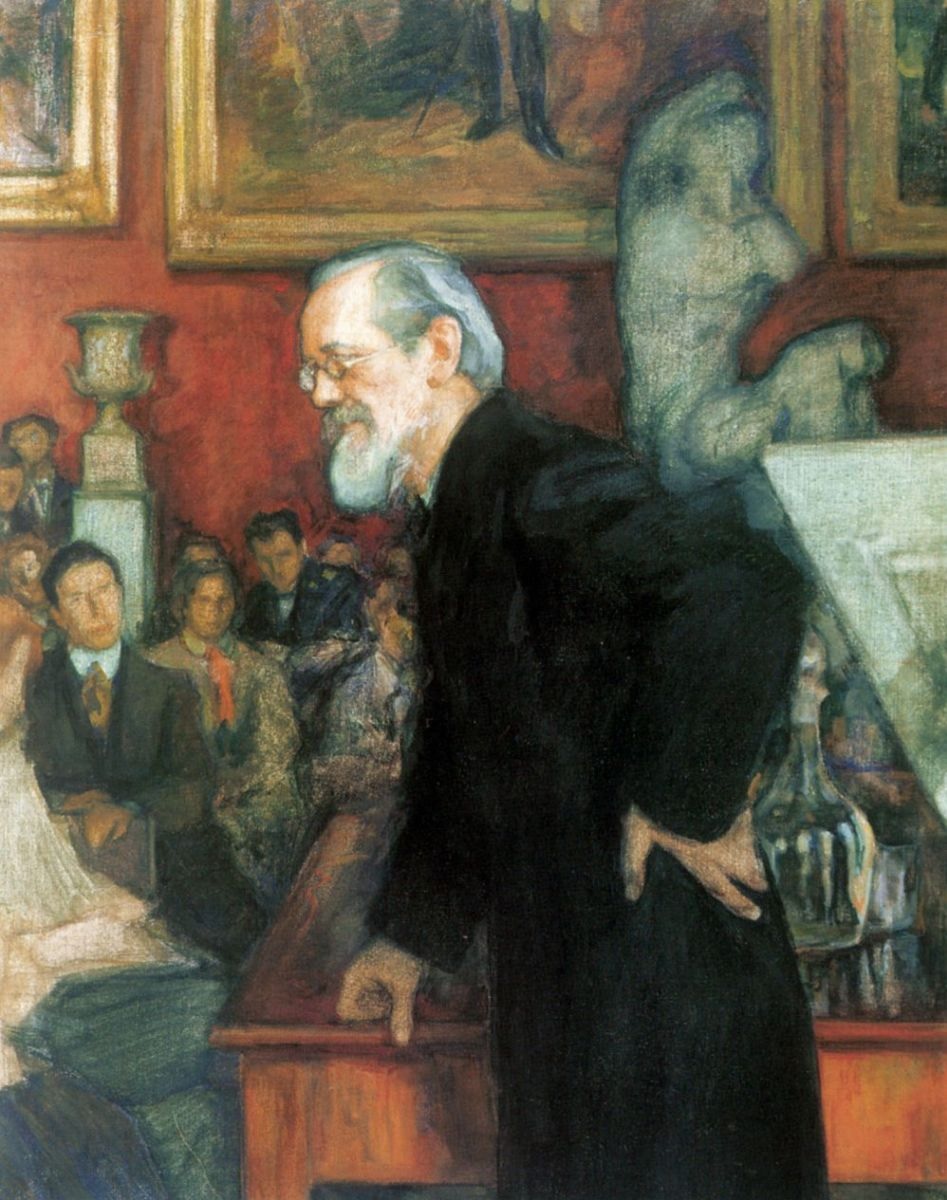

Факт. В.О. Ключевский, кроме Московского университета, читал лекции в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В этом вузе преподавал Л.О. Пастернак, имевший репутацию одного из лучших рисовальщиков и портретистов своего времени. Художник запечатлел лекцию В.О. Ключевского, удачно вписав в портрет и своего знаменитого сына

Бориса, сидящего в первых рядах слушателей (1909).

1909 г. Л.О. Пастернак. Портрет историка В.О. Ключевского

|

«… преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» (В.О. Ключевский).

«Тайна обаяния курсов Василия Осиповича заключалась не только в Богом данном ему таланте, в ясности и отчетливости его мысли, в меткости его вычеканенного слова, но и в том, что с кафедры он излагал не литературу предмета, а плоды своей неустанной работы над источниками при помощи этой литературы» (М.К. Любавский).

«Можно сказать, что Василий Осипович опустошал другие аудитории и читать с ним в один час становилось почти немыслимо» (М.К. Любавский).

«Талантливый до гениальности лектор-чародей, …в нём удивительным образом сочетались сила научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. … Ключевский был гениальным профессором, в котором органически слились глубокий учёный, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист» (А.А. Кизеветтер).

«… редкий профессор сумел сразу завоевать себе столько внимания» (М.М. Ковалевский).

«Ключевский читал об эпохе Ивана Грозного. Это была не лекция, даже не захватывающий роман, а что-то, чему нет названья, ‒ гениальное отображение ушедшей жизни» (С.Н. Василенко).