ЭС: М.А.Лаврентьев

ЛАВРЕНТЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (6(19).11.1900, Казань Казанской губ., Российская империя – 15.10.1980, Москва), математик.

ЛАВРЕНТЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (6(19).11.1900, Казань Казанской губ., Российская империя – 15.10.1980, Москва), математик.

Окончил физико-математический факультет МГУ (1922). Ученик Н.Н. Лузина, И.И. Привалова.

Доктор технических наук (1934). Доктор физико-математических наук (1935). Профессор (1950).

Академик отделения физико-математических наук (математика) АН СССР (1946, вице-президент 1957–1975).

Академик АН Украинской ССР (1939).

Заведующий кафедрой анализа и теории функций/теории функций (1933–1938); заведующий кафедрой общего математического анализа (1933) механико-математического факультета. Заведующий кафедрой математики физико-технического факультета (1948–1951).

В Московском университете. Поступил в Казанский государственный университет (1918), однако в 1921 г. семья Лаврентьевых переехала в Москву, и Михаил перевёлся на физико-математический факультет МГУ. Во время учёбы он познакомился с Н.Н. Лузиным и М.В. Келдышем, с которым у него сложились дружеские и творческие отношения, – из их совместных работ выросла школа по теории приближений в комплексной области.

«Формально главой факультета был Д.Ф. Егоров, но фактическим главой был Лузин, около которого собиралась молодёжь. В этой группе оказались и мы с Л.В. Келдыш. Школа Лузина получила название “Лузитания”, а её сотрудники – “лузитанцы”. М.В. Келдыш к этому времени окончил среднюю школу и при участии сестры начал самостоятельно с успехом изучать математику по программе I курса университета. В течение года он стал равноправным членом “Лузитании”. Сначала нам с ним удалось решить одну из задач, поставленных Лузиным. Вскоре нас стал приглашать к себе профессор Привалов; он заинтересовал нас проблемами теории функций комплексного переменного».

|

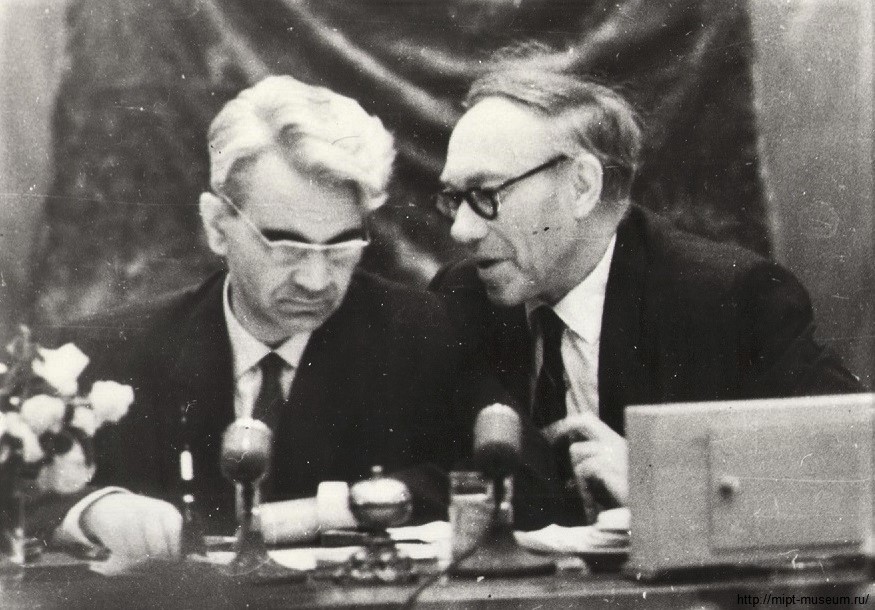

М.В. Келдыш и М.А. Лаврентьев

|

Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов теория функций комплексного переменного, теория дифференциальных уравнений, механика сплошной среды, прикладная физика. Стажировался в Париже (1927). Был знаком с Ж. Адамаром, А. Данжуа, П.А. Монтелем.

Развил теорию квазиконформных отображений и её приложений к гидроаэродинамике и самолётостроению. Внёс вклад в теорию колеблющегося крыла, изучил движение крыла под поверхностью тяжёлой жидкости, удар твёрдого тела о воду.

Совместно с С.Л. Соболевым и С.А. Христиановичем инициировал создание Новосибирского академгородка, Сибирского отделения/СО АН СССР и стал его первым председателем (1957–1975). 28 марта 1958 г. Сибирское отделение было открыто: в его состав вошли все научные учреждения АН СССР, расположенные за Уралом – Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Якутский и Дальневосточный филиалы.

«Он был прекрасный организатор, и он был смелый организатор, то есть он охотно брал на себя ответственность, принимал решение и потом проводил его в жизнь. Причём обычно он ни с кем не консультировался, только уж по самым таким важным вопросам. Он принимал решения самостоятельно, очень быстро, и был в этом смысле удивительно чётким человеком, в этом смысле работать с ним было одно удовольствие. Всё делалось быстро, за несколько минут» (А.П. Юшкевич).

Председатель Всероссийского национального комитета по теоретической и прикладной механике (1976–1980).

Лауреат Ленинской премии за разработку и передачу на вооружение первых термоядерных зарядов СССР для оснащения авиабомб и ракетных комплексов (1958, соавт.).

Лауреат Государственной премии СССР за теоретические исследования в области гидродинамики (1949).

Лауреат Государственной премии СССР за разработку вариационно-геометрического метода решения нелинейных задач в теории дифференциальных уравнений с частными производными, имеющего важное значение для гидромеханики и аэромеханики, изложенного в статьях «О некоторых свойствах однолистных функций с приложениями к теории струй», «К теории квазиконформных отображений», «О некоторых приближённых формулах в задаче Дирихле», «К теории длинных волн» (1946).

Награждён Большой золотой медалью имени М.В. Ломоносова за выдающиеся достижения в области математики и механики (АН СССР, 1977).

Великая Отечественная война. В 1941 г. с Объединённым институтом физики и математики АН Украинской ССР эвакуирован в Уфу. Под его руководством проводились работы в области приложений математики и механики к оборонным задачам, рассчитывались на прочность детали конструкций авиационных моторов и других механизмов, изучалась устойчивость движения твёрдых тел с жидким наполнением с приложением к задачам артиллерии. Сам М.А. Лаврентьев с начала войны занимался решением проблем артиллерии и военно-инженерного дела. Важнейшим его результатом в этой области стала новая гидродинамическая теория кумуляции и расшифровка действий кумулятивных снарядов. Это позволило создавать высокоэффективные средства борьбы с бронеобъектами.

«Я, в частности, занялся вплотную так называемыми кумулятивными снарядами. Явление кумуляции было известно давно. Состоит оно в следующем. Если поставить на стальную плиту заряд взрывчатого вещества и подорвать его, в плите образуется вмятина. Если заряд от плиты, хотя бы на четверть его диаметра, – вмятины уже не будет. Совсем другой эффект получается, если на конце заряда, обращенном к плите, сделать коническую выемку, — вмятина, как ни странно, становится глубже. А если еще вставить в эту коническую выемку металлический конус и подорвать такой заряд на некотором расстоянии от плиты, – она будет пробита насквозь! ... Мысль о том, что металл ведёт себя как жидкость, многим казалась нелепой. Помню, моё первое выступление об этом в Академии артиллерийских наук было встречено смехом. Но мне удалось доказать, что при формировании кумулятивной струи и пробивании брони возникают такие скорости, что прочностные и упругие силы становятся пренебрежимо малыми по сравнению с инерционными. Гидродинамическую трактовку кумуляции поддержали М.В. Келдыш и Л.И. Седов. Благодаря теории кумуляции были созданы надёжные методы расчёта, предложены новые типы кумулятивных зарядов».

Атомный проект. Один из разработчиков первого атомного заряда, заместитель научного руководителя КБ-11/Саров (1953). Первая советская атомная бомба РДС-1 была взорвана 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. После успешного испытания 1949 г. перед атомной энергетикой открылись совершенно новые возможности как в области разработки ядерного оружия, так и в мирных целях. Одной из таких задач стало создание атомного заряда для артиллерийского снаряда.

«Для руководства этими исследованиями в КБ-11 необходим крупный гидромеханик. Подходящей кандидатурой для руководства указанной работой является академик Лаврентьев М.А., крупный специалист по гидро- и газодинамике, выдающийся математик, хорошо владеющий современной машинной вычислительной техникой, основатель теории кумулятивных снарядов и известный специалист по применению взрывчатых веществ. Просим перевести товарища Лаврентьева М.А. в КБ-11 с тем, чтобы он возглавил работу по исследованию обжатия с помощью осесимметричных систем в первую очередь применительно к артиллерийским вариантам. Привлечение т. Лаврентьева М.А. в качестве руководящего работника КБ-11 будет весьма важно как для успешного развития новых работ, так и вообще для укрепления научного руководства в КБ-11» (Ю.Б. Харитон и другие).

Ядерный заряд для артиллерийских снарядов сверхбольшого калибра (РДС-41), разработанный в КБ-11 в 1953–1955 гг., был успешно испытан 16 марта 1956 г. на Семипалатинском полигоне. Методология его создания имела очень большое значение для дальнейших успешных исследований и создания новых изделий.

Государственные награды: Герой Социалистического Труда (1967). Ордена – Ленина (1953, 1956, 1960, 1967, 1975), Трудового Красного Знамени (1945, 1948, 1954, 1956), Октябрьской Революции (1970), Отечественной войны (II ст. – 1944).

Награды иностранных государств: ордена – «Кирилл и Мефодий/Кирил и Методий» (Народная Республика Болгария, I ст. – 1969), «Почётного легиона/Ordre national de la Légion d'honneur» (Французская Республика, ст. Командор – 1971).

Основные труды: «О построении потока, обтекающего дугу заданной формы» (1932), «Об одной экстремальной задаче в теории крыла аэроплана» (1934), «К теории бипланной коробки крыльев» (1935), учебники «Основы вариационного исчисления» (соавт., 1935), «Курс вариационного исчисления» (соавт., 1938), «Методы теории функций комплексного переменного» (соавт., 1951).

Память. РАН учредила премию имени М.А. Лаврентьева за выдающиеся результаты в области математики и механики (1993).

В МГУ учреждена стипендия имени М.А. Лаврентьева для студентов факультета вычислительной математики и кибернетики (1998).

Литература: М.А.Лаврентьев. Атомный проект СССР: документы и материалы; Взрывы военных и мирных лет. Академик М.А.Лаврентьев; М.А.Лаврентьев. Новосибирский научный центр.

***

|

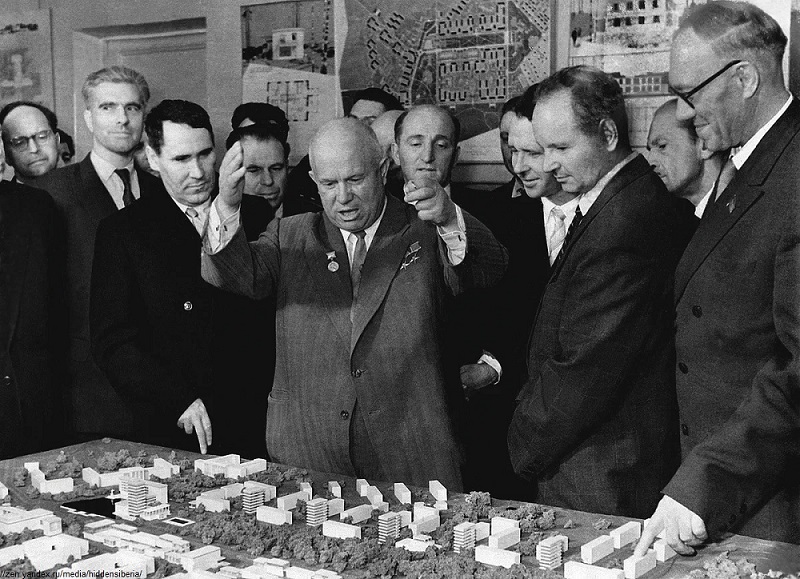

Н.С. Хрущёв и М.А. Лаврентьев (крайний справа) у макета Новосибирского академгородка

|

М.А. Лаврентьев на строительстве Новосибирского академгородка

|