ЭС: И.Г.Петровский

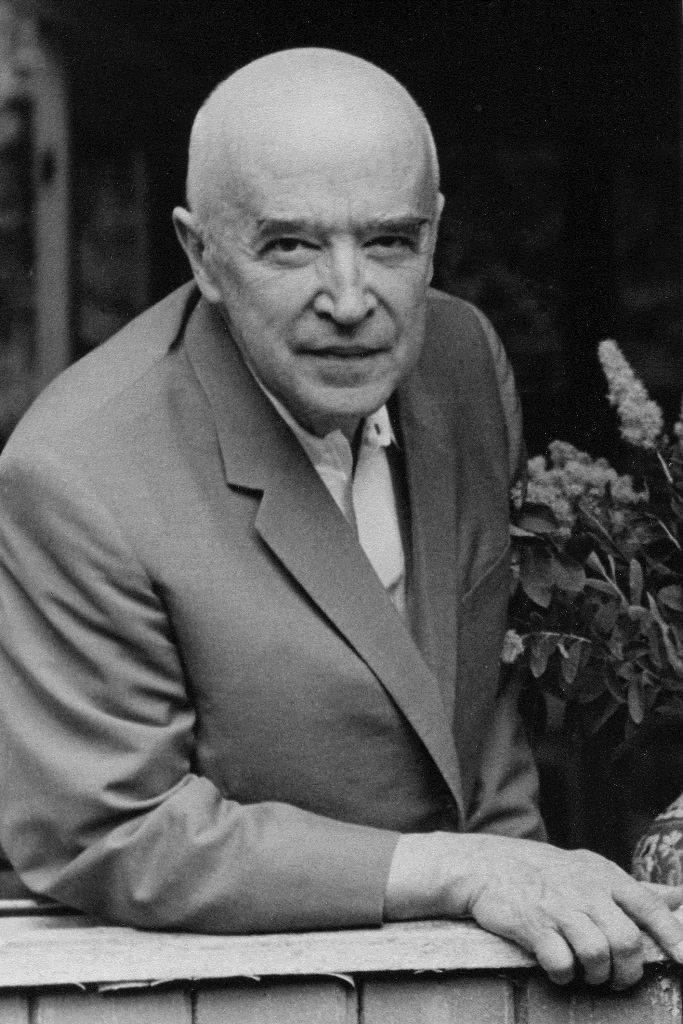

ПЕТРОВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ (6(18).01.1901, Севск Орловской губ. – 15.01.1973, Москва), математик, ректор МГУ.

ПЕТРОВСКИЙ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ (6(18).01.1901, Севск Орловской губ. – 15.01.1973, Москва), математик, ректор МГУ.

Окончил физико-математический факультет МГУ (1927). Ученик Д.Ф. Егорова.

Доктор физико-математических наук (1935, без защиты диссертации). Профессор (1933).

Академик отделения физико-математических наук (математика) АН СССР (1946, член-корреспондент с 1943).

Декан (1940–1944); профессор (1933), заведующий кафедрой дифференциальных уравнений (1950–1973) механико-математического факультета. Действительный член Института математики (1935–1950).

Ректор (1951–1973).

В Московском университете. Среднее образование получил в реальном училище Севска (1917). Поступил на естественное отделение физико-математического факультета (1918), однако трудности московской жизни вынудили его довольно скоро вернуться домой. Активно занимаясь самообразованием, Иван серьёзно увлёкся наукой.

«Заинтересовавшись математикой, я решил в 1922 г. перейти из естественного отделения МГУ на математическое, и обратился с соответствующим ходатайством в математическую предметную комиссию. Её секретарь В.А. Костицин, взглянув на мою “пустую” зачетную книжку, заявил мне: “Я не хочу продлить время вашего ничего неделания”. Когда же я ему рассказал, какие математические книги я читал, он сказал: “Обратитесь к председателю комиссии Б.К. Млодзеевскому”. Было известно, что Болеслав Корнелиевич человек добрый и не отказывает... Я стал студентом математического отделения. Мне лично слушанье лекций не давало многого. Среди книг, оказавших влияние на мое математическое развитие в студенческие годы, назову в первую очередь прекрасный курс анализа Валле-Пуссена».

Через месяц после поступления Ивану Георгиевичу дали общежитие в селе Покровское-Стрешнево, в настоящее время ставшее частью московского района Тушино.

Научная и педагогическая деятельность. В сфере научных интересов теория дифференциальных уравнений с частными производными, теория вероятностей, алгебраическая геометрия, качественная теория обыкновенных дифференциальных уравнений, топология, вычислительная математика, математическая физика, математические модели естествознания.

Когда в 1934 г. в стране были введены вновь учёные степени кандидата и доктора наук, И.Г. Петровский был уже автором множества первоклассных работ, выдвинувших его в ряды ведущих советских математиков. Именно ему в 1927 г. была доверена честь приветствовать I Всероссийский съезд математиков от имени студентов физико-математического факультета.

Построил основы общей теории систем дифференциальных уравнений с частными производными, позволившие перейти от изучения конкретных уравнений, моделирующих отдельные физические проблемы (колебание струны, форма мембраны, распространение тепла), к анализу трёх широких классов систем – гиперболических, эллиптических и параболических уравнений (по Петровскому). При наиболее общих предположениях решил первую краевую задачу для уравнения теплопроводности, установил аналитичность решений эллиптических систем, изучил задачи с начальными условиями для гиперболических и параболических систем, применил метод конечных разностей для решения задачи Дирихле для многомерного уравнения Лапласа. Подробно исследовал условия существования специфических феноменов – лакун и диффузии волн – для гиперболических уравнений, успешно применённых к специальной задаче математической физике о распространении волн Рэлея.

В алгебраической геометрии выполнил несколько пионерных исследований. Предложил метод для решения важной задачи о расположении овалов в общем случае многочленов произвольной степени от любого числа переменных. Совместно с Е.М. Ландисом внёс важный вклад в исследование второй части 16-й проблемы Гильберта (получение верхней оценки на число предельных циклов полиномиального векторного поля степени n и исследование их взаимного расположения; стратегия Петровского–Ландиса). Эта работа повлияла на развитие теории дифференциальных уравнений в комплексной области, заложила её общие понятия (комплексный предельный цикл, комплексное отображение Пуанкаре).

Лауреат Государственной премии СССР за учебники «Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений», «Лекции по теории интегральных уравнений», «Лекции об уравнениях с частными производными» (1952).

Лауреат Государственной премии СССР за фундаментальные исследования в области теории дифференциальных уравнений с частными производными, завершающиеся статьями «О зависимости решения задачи Коши от начальных данных», «О диффузии волн в лакунах для систем гиперболических уравнений» (1946).

Отличник просвещения СССР (1970).

Административная деятельность. Назначен ректором вместо А.Н. Несмеянова, ставшего президентом АН СССР. И.Г. Петровский пробыл на посту ректора 22 года (май 1951 – январь 1973), ставшим самым продолжительным периодом ректорства в советской истории Московского университета. Одним из главных результатов его деятельности является формулировка концепции, основных принципов и проведение в жизнь новой структуры управления университетом в условиях существования двух удалённых территорий университета, раздельного функционирования естественных и гуманитарных факультетов.

В плане структурных изменений были организованы шесть новых факультетов (гуманитарный сектор пополнился факультетами: журналистики (1952), восточных языков (1956), психологии (1966); естественный – факультетом вычислительной математики и кибернетики (1970); образованы подготовительный факультет для иностранных граждан (1959) и факультет повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений страны по естественным наукам (1966); Научно-исследовательский вычислительный центр (1955), Научно-исследовательский институт механики (1959); открыто свыше 100 факультетских кафедр и 20 общеуниверситетских. Естественнонаучный сектор университета получил очень дорогой подарок – новую территорию и здания на Ленинских горах (1953).

Одновременно И.Г. Петровскому удалось создать в МГУ неповторимый по своей научно-педагогической мощи и блеску талантов коллектив, дать стране более 95 тыс. высококвалифицированных специалистов. В эти годы университет окончательно сложился как крупнейший после академии наук центр научного образования и фундаментальной науки страны, вставший в один ряд с самыми лучшими высшими учебными заведениями мира.

|

1961 г. И.Г. Петровский и Ю.А. Гагарин

|

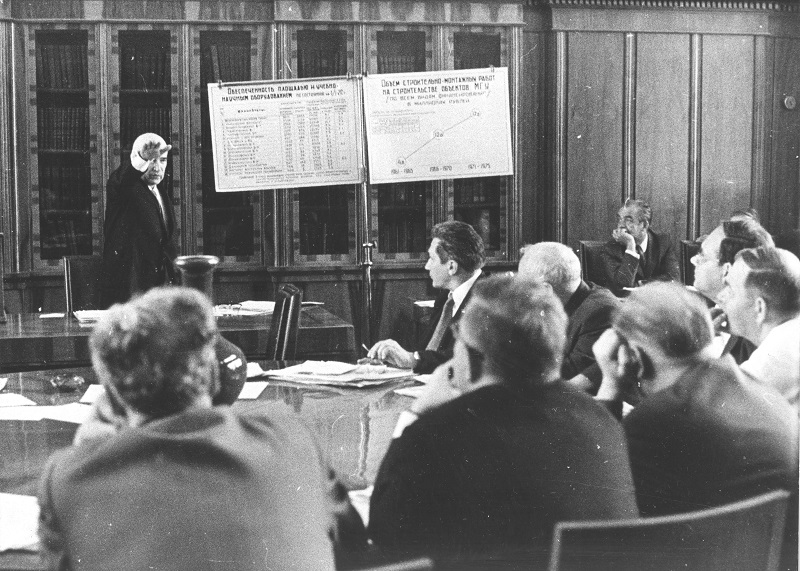

1972 г. И.Г. Петровский ведёт заседание Совета МГУ

|

1961 г. И.Г. Петровский и Нильс Бор

|

Общественная деятельность. Депутат (1962–1973), член Президиума (1966–1973) Верховного совета СССР. Депутат Верховного совета РСФСР (1955–1961). Депутат Московского городского Совета депутатов трудящихся (1953–1954). Его деятельность была тесно связана с высшей школой, вопросы которой он решал в Верховном совете РСФСР и в Министерстве высшего образования СССР.

«Я старался по мере сил помогать избирателям, обращавшимся ко мне с различными вопросами. В ряде случаев мне это удавалось».

Великая Отечественная война. Войну И.Г. Петровский встретил в должности декана механико-математического факультета. Он был избран деканом в сентябре 1940 г. на альтернативной основе – случай редкий в практике тех лет, когда демократические выборные процедуры отсутствовали. «Оба кандидата достойны. Подавляющим большинством избран Иван Георгиевич Петровский». Под его руководством проходила эвакуация/и реэвакуация части механико-математического факультета в Ашхабад, Свердловск, куда в начале войны уехал ГАИШ, а затем снова в Москву. В первоначальные планы входило также размещение университета в Ташкенте, И.Г. Петровский был командирован в Узбекистан для решения ряда вопросов. В феврале 1942 г. он переехал в Ашхабад, а затем сразу в Свердловск. Наравне со всеми декан участвовал в выполнении различных трудовых повинностей.

Ректор И.С. Галкин особо отметил поведение И.Г. Петровского в нестандартной ситуации – тушении пожара, внезапно вспыхнувшего в здании Индустриального института, где были размещены студенты.

«Никогда не забуду участие математика профессора Ивана Георгиевича Петровского, который показал пример мужества, спасая оборудование, которое и так было скудным».

Атомный проект. С 1944 г. начал работать в МИАН, заместитель директора (1947–1949, директор И.М. Виноградов). Наряду с другими академическими институтами МИАН был привлечён к созданию атомного оружия, и с началом расчётных работ по водородной бомбе РДС-6с/«Слойке», его роль возрастала (постановление Совета министров СССР №1990-774сс/оп от 10 июня 1948 г. «О дополнительных заданиях по плану специальных научно-исследовательских работ на 1948 г.»). В этом постановлении была высказана идея (п. 8) о создании специального расчётно-теоретического семинара:

«Для увязки теоретических и расчётных работ и контроля за выполнением заданий, предусмотренных настоящим постановлением, организовать при Лаборатории №2 закрытый семинар в составе акад. Петровского, акад. Соболева, акад. Фока; чл.-кор. Зельдовича, чл.-кор. Тамма, чл.-кор. Тихонова, чл.-кор. Харитона; проф. доктора Щёлкина. Возложить руководство семинаром на акад. Соболева».

В 1953 г. все вычислительные группы были объединены в отдел прикладной математики МИАН, который возглавил М.В. Келдыш. И.Г. Петровский как ректор МГУ оказывал значительную помощь отделу, давая рекомендации выпускникам, успешно окончившим механико-математический факультет, вне зависимости от их узкой специализации.

Государственные награды: Герой Социалистического Труда (1969). Ордена – Ленина (1953, 1961, 1967, 1969, 1971), Трудового Красного Знамени (1944, 1945, 1949), медали – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1946), «За освоение целинных и залежных земель» (1956).

Награды иностранных государств: ордена – «Труда/Munka Erdemrend» (Венгерская Народная Республика, I ст. – 1964), «За заслуги перед Отечеством/Der Vaterländische Verdienstorden» (Германская Демократическая Республика, II ст. – 1965), «Кирилл и Мефодий/Кирил и Методий» (Народная Республика Болгария, I ст. – 1968), «Почётного легиона/Ordre national de la Légion d'honneur» (Французская Республика, 1971).

Память. В соответствии со специальным постановлением Совета министров СССР №185 от 29 марта 1973 г. «Об увековечении памяти Героя Социалистического Труда академика И.Г.Петровского» его именем названа улица (ранее – Выставочный переулок). В Севске средней школе №2 и Брянскому государственному педагогическому институту присвоено имя И.Г. Петровского.

РАН учредила премию имени И.Г. Петровского за лучшие результаты в области математики (1992).

На механико-математическом факультете МГУ для студентов-отличников учреждена стипендия имени И.Г. Петровского, семинару кафедры дифференциальных уравнений и одной из больших аудиторий (ауд. 1624) присвоено его имя. На Главном здании МГУ установлена мемориальная доска-горельеф (скульптор И.М. Рукавишников).

В отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ хранится книжное собрание И.Г. Петровского, переданное по его завещанию в 1973 г. Коллекция содержит около 25 тыс. томов, в том числе книги по математике на разных языках, издания русской и зарубежной литературы; большое количество автографов.

На Центральном Тянь-Шане в районе хребтов Терскей-Алатау и Куй-лю имя И.Г. Петровского получил безымянный перевал (4982 м).

Литература: Ильченко Е.В. Академик И.Г.Петровский – ректор Московского университета. – М., 2001.

***

|

Мемориальная доска-горельеф на Главном здании МГУ (клубная часть, скульптор И.М. Рукавишников; посмертная маска снята скульптором Н.Н. Никогосяном)

|

Всё о ректорах Московского университета

Университет ‒ учреждение, управляемое чрезвычайно трудно. Я всегда сравниваю управление университетом с движением в сильно вязкой жидкости: если пойдешь быстро ‒ лоб разобьешь, если будешь медленно жать в определенном направлении, то результаты будут…

(И.Г.Петровский. Из доклада. Янв. 1961)

Служить народу, делу мира, делу созидания и прогресса, развитию культуры и цивилизации ‒ вот что должно быть целью жизни прогрессивных учёных.

(И.Г.Петровский. Правда. 20.07.1950)

Университетские коллективы должны разрабатывать преимущественно большие научные проблемы, не отвлекаясь на выполнение текущих заданий. Важно, чтобы в университетах обязательно развивались научные школы, разрабатывались крупные научные проблемы. Время для научной работы можно найти без труда, если освободить лекционные курсы от обилия фактов. Студент должен усвоить главное – план науки, ее путеводную нить, направление. Задача профессора в том и состоит, чтобы суметь указать, в чем заключается это главное.

(И.Г.Петровский. Вестник высшей школы. 1952)

Нельзя ждать хороших студентов ‒ надо за ними ехать.

(И.Г.Петровский. Из стенограммы заседания Президиума Учёного совета. 1951)

Никогда не забуду участие математика профессора Ивана Георгиевича Петровского, который показал пример мужества, спасая оборудование, которое и так было скудным.

(И.С.Галкин о пожаре в МГУ в Свердловске в 1943 г.)